文京区の相続登記の費用相場|管轄法務局や司法書士事務所4選

更新日:

東京都文京区は、閑静な住宅街を擁する文教地区です。東京大学や講談社など、教育・出版分野の重要施設・企業が多数立地しています。 このような文京区の土地・建物を相続する場合に役立てていただくため、本記事では、文京区の相続登記の費用相場や関連施設のご案内、全国の司法書士報酬の相場目安などについてご紹介します。 文京区の相続登記の費用相場 文京区……

【笑顔相続】の案内人として【行政書士執筆】

更新日:

皆様、はじめまして。山口県周南市で行政書士事務所を開業して5年になる、玉野由美と申します。50歳を過ぎ、3人の息子達も皆、成人になった事を機に、「人生最後の社会貢献」を理念に、一念発起で勉強して、行政書士の資格を取得して、起業しました。このような経緯で行政書士になった私が、なぜ「相続診断士になろう!」と決意することになったのか、その事例をご紹介します。 ……

新潟市中央区の遺産分割協議書作成の費用相場|相続に強い司法書士・行政書士事務所4選

更新日:

新潟市は政令指定都市で8つの行政区からなります。米どころとして有名ですが、古くから港町として栄えてきました。現在は国際空港や新幹線、高速道路網なども整備され交通拠点として発展しています。 このような新潟市中央区の相続に役立つ情報として、本記事では、中央区に事務所のある専門家に遺産分割協議書作成サポートをお願いしたときの費用相場や遺産分割協議書を作成す……

多摩市の相続放棄の費用相場|管轄家庭裁判所や司法書士事務所4選

更新日:

東京都多摩市は、八王子市、府中市、町田市、日野市、稲城市、神奈川県川崎市に隣接しています。1970年代から多摩ニュータウンの入居が始まり、この地域の人口は増加してきました。民間のマンションも増え、都心に近く緑の多い住環境で多くの人が移り住んできました。近年は大型商業施設や遊園地、かわいいキャラクターのテーマパークなどの観光スポットも増えました。 この……

多摩市の遺産分割協議書作成の費用相場|相続に強い司法書士・行政書士事務所3選

更新日:

東京都多摩市は、八王子市、府中市、町田市、日野市、稲城市、神奈川県川崎市に隣接しています。1970年代から多摩ニュータウンの入居が始まり、この地域の人口は増加してきました。民間のマンションも増え、都心に近く緑の多い住環境で多くの人が移り住んできました。近年は大型商業施設や遊園地、かわいいキャラクターのテーマパークなどの観光スポットも増えました。 この……

多摩市の遺言の費用相場|相続関連の施設や司法書士・行政書士事務所4選

更新日:

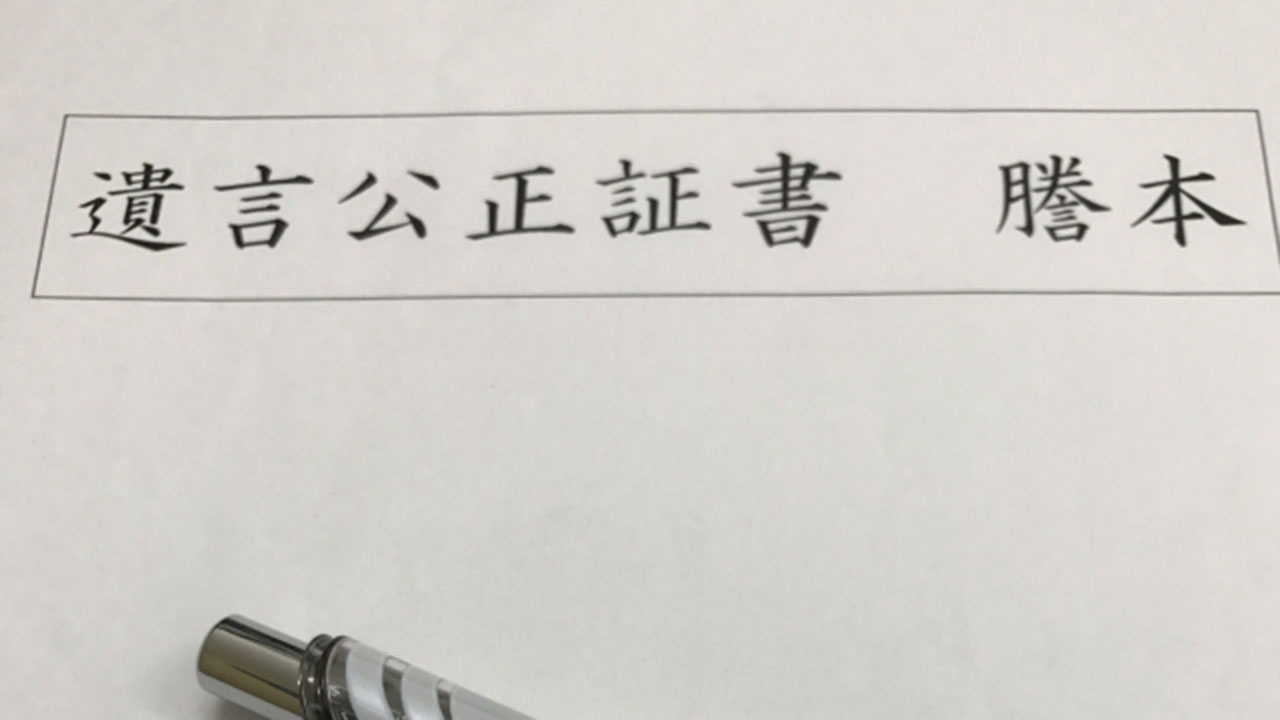

東京都多摩市の人口は約15万人、面積は約21k㎡です。八王子市、府中市、町田市、日野市、稲城市、神奈川県川崎市に隣接しています。市内には京王電鉄京王線、京王相模原線、小田急電鉄小田急多摩線、多摩都市モノレールが走っています。 このような多摩市の相続に役立つ情報として、本記事では、多摩市の遺言作成サポートの費用相場や関連施設のご案内、遺言作成に関する手……

多摩市の相続登記の費用相場|管轄法務局や司法書士事務所3選

更新日:

東京都多摩市は、八王子市、府中市、町田市、日野市、稲城市、神奈川県川崎市に隣接しています。1970年代から多摩ニュータウンの入居が始まり、この地域の人口は増加してきました。民間のマンションも増え、都心に近く緑の多い住環境で多くの人が移り住んできました。近年は大型商業施設や遊園地、かわいいキャラクターのテーマパークなどの観光スポットも増えました。 この……

大田区の相続登記の費用相場|管轄法務局や司法書士事務所4選

更新日:

東京湾に面し、23区で最も大きい面積の東京都大田区。区の1/3の面積を占める羽田空港は、埋め立てによる拡張を繰り返した結果、成田国際空港を抜いて日本最大面積の空港となりました。 このような大田区の土地・建物を相続する場合に役立てていただくため、本記事では、大田区の相続登記の費用相場や関連施設のご案内、全国の司法書士報酬の相場目安などについてご紹介しま……

港区の遺言の費用相場|相続関連の施設や司法書士・行政書士事務所4選

更新日:

東京都港区は23区の西南に位置し台場などの海岸地域を含む区です。日本を代表する新聞社や放送局があり、駐日大使館や外資系企業も多く、東京タワーなどのランドマークなどが集中する国際色豊かな地域です。また、麻布、高輪などの高級住宅街も有名です。 このような港区の相続に役立つ情報として、本記事では、港区の遺言作成サポートの費用相場や関連施設のご案内、遺言作成……

配偶者居住権の登記とは?登記申請書の書き方や登録免許税について

更新日:

「夫(または妻)が亡くなって、自宅を相続することができなかったら、家を出ていくしかない!?」そんな不安がある方もいるでしょう。 でも大丈夫です。なぜなら、自宅を相続できなくても一生涯住み続けることができる「配偶者居住権」の制度が創設されたからです。 しかし配偶者居住権は権利ですが、登記しなくては家を追い出されてしまう恐れが・・……

651件中1〜10件を表示

ご希望の地域の専門家を

探す

ご相談される方のお住いの地域、

遠く離れたご実家の近くなど、

ご希望に応じてお選びください。

今すぐ一括見積もりをしたい方はこちら